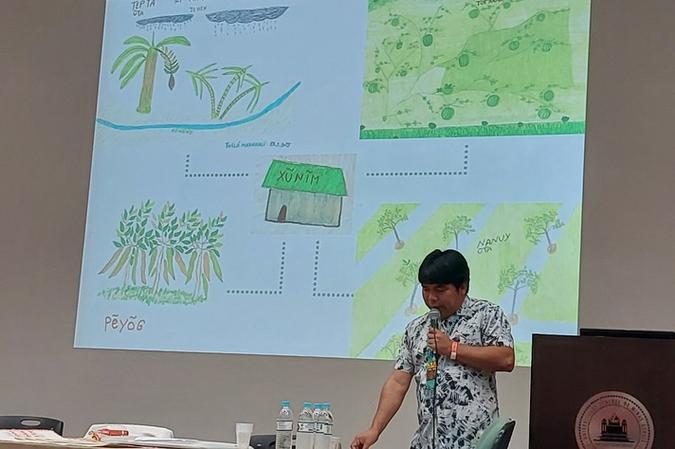

Na apresentação, feita de forma bilíngue — alternando português e maxakali —, Lúcio destacou que, para seu povo, qualquer lugar pode ser a escola. O aprendizado começa na kuxex, espaço sagrado de religião e ritual onde se aprende a cantar, pintar, pescar e conviver em comunidade. Para desenvolver a pesquisa, ele ouviu professores do passado e do presente, além do pajé e de lideranças locais. “A terra é a nossa mãe”, resume, ao explicar que o território também ensina.

Os relatos mostram como a chegada da chamada “escola dos brancos” representou uma ruptura. Na década de 1940, com a atuação do Serviço de Proteção Indígena (SPI), o ensino passou a ser ministrado em português, desconsiderando a cultura local. Mais tarde, já sob responsabilidade da Funai, a prática se manteve. Apenas em 1997 professores indígenas assumiram as escolas, retomando a língua e os saberes maxakali no ensino formal.

Apesar dos avanços, o pesquisador aponta que a escola atual ainda não corresponde ao ideal do povo tikm%u0169’%u0169n. Os prédios não se assemelham às casas tradicionais, há professores não indígenas em atividade e o calendário escolar não respeita os rituais da comunidade. Em diálogo com pajés, professores e moradores, Lúcio propôs um calendário próprio, elaborado para que “a nossa escola caminhe junto com a kuxex”.

A dissertação, orientada pela professora Vanessa Sena Tomaz, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, recebeu o título: IXTOT %u0168XUKTUX TAPPET PET YÕG, TAPPETPET %u0168GAM%u0168YÕG YÃPÃHÃ - Conta a história da escola tikm%u0169’%u0169n: a escola para nós é qualquer lugar. O trabalho marca um passo histórico para a produção acadêmic