Esses alunos cresceram. Deixaram os bancos escolares para assumir cargos em empresas, muitas delas, multinacionais. E depararam com uma dura realidade. Aquelas aulinhas de inglês mal conseguiram lhes dar uma vaga noção do idioma. Mais do que conjugar verbos e aprender as estruturas básicas gramaticais, era preciso saber pensar em outra língua. Um sufoco!

"A maior diferença do aprendizado daquela época para cá é que se aprendia sobre a língua, e não a falar a língua. O nosso foco hoje está em garantir que o aluno consiga aplicar o inglês no cotidiano", diz Litany Pires Ribeiro, chefe da coordenação acadêmica da Cultura Inglesa. "Existia também um problema de motivação. As pessoas só usavam o idioma quando viajavam, o que não acontecia com tanta regularidade. Agora, o inglês está em todos os lugares e é exigido o tempo todo", explica Litany. E no meio do caminho ainda veio a globalização. Falar outra língua não é apenas essencial para conseguir espaço no mercado de trabalho, mas também para se comunicar em um mundo cada vez mais horizontal.

As escolas internacionais poderiam ser uma opção, mas elas surgiram como espaços voltados para filhos de estrangeiros que vinham morar no Brasil. As mensalidades altas e a ideia de ensinar a uma criança uma cultura que não fosse a do seu país deixavam muitos pais receosos. Pois a história mudou. Se antes "estudar fora" era uma prática comum somente para a elite, a experiência da escolarização internacional surge, agora, como alternativa para outros grupos sociais, como a classe média formada por executivos, professores universitários, empresários e profissionais liberais. "Depois da globalização das empresas, temos a globalização do indivíduo. Ele precisa estar pronto para ir a Hong Kong, Paris ou Milão amanhã", diz Márcia Naves, diretora geral da Fundação Torino, escola internacional que garante aos alunos, ao final do ensino médio, um diploma brasileiro e outro italiano, válido em diversos países da União Europeia.

Se o trem do destino passa só uma vez, a estudante Cecília de Resende Conde Kind, de 18 anos, garantiu seu lugar em uma janela privilegiada. Não que tenha sido fácil para Cissa, como é chamada pelos amigos. Ela estudou em escolas tradicionais até ir para a Escola Americana, há três anos. Apaixonada por esportes, aliou seu talento com a bola de futebol a um bom desempenho acadêmico para conseguir bolsa de estudos em uma das maiores universidades americanas, a Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU), em Daytona Beach. "Tenho certeza de que o diploma americano foi decisivo para eu conquistar a vaga", diz.

O curso de engenharia aeroespacial tem custo anual de US$ 46 mil, mas a estudante terá desconto de US$ 35 mil. "Além do lado profissional, acredito que muitas outras portas se abrirão depois de passar um tempo fora do Brasil", diz Cissa, que se muda em agosto do ano que vem para a Flórida. Segundo a diretora de marketing da escola, Roberta Coelho, pelo menos 40% dos alunos procuraram graduação no exterior. Ao final do ensino médio - ou seja, o high school -, o estudante recebe os diplomas brasileiro e norte-americano e o IB (Programa de Bacharelado Internacional), o que facilita a entrada em universidades estrangeiras dos cinco continentes.

Fundada em 1956 por um grupo de pais missionários vindos dos Estados Unidos, a Escola Americana foi a primeira instituição a ter um programa de educação internacional em Belo Horizonte. Oito anos após sua criação, tinha 39 crianças matriculadas. Hoje, com turmas que vão da educação infantil até o ensino médio, são 350 alunos, sendo 60% brasileiros e 40% de outras 20 nacionalidades. Existe ainda uma lista de mais de 200 nomes esperando a chance de estudar no campus, localizado no Buritis. "As famílias mudaram. Hoje, muitas têm apenas um filho e acham que a educação é o maior legado que podem deixar aos herdeiros", afirma Roberta.

A diretora lembra ainda que existe uma grande diferença entre o intercambista e o indivíduo alfabetizado em inglês. "Não dá para aprender uma vida em seis meses ou um ano." Trabalhando em um sistema bilíngue, a Maple Bear pretende avançar nos próximos três anos até o 9º ano. "Criar o high school também está nos planos", afirma Mariza. Sorte de Miranda Fuzikawa Anastácio, de 11 anos. Ela está na escola desde a fundação. "Mais do que o bilinguismo, o que me levou a essa escolha foi a metodologia. Não tem essa história de repetição e decoreba", afirma a mãe, Priscila Leiko Fuzikawa, que morou na Austrália dos 8 aos 12 anos e foi alfabetizada em inglês. Já adulta, trabalhando como terapeuta ocupacional, ela colheu os frutos do tempo que passou no exterior. "Durante duas décadas trabalhei com hanseníase e tive a chance de ir para a Índia, Europa e Nepal indicada pelo Ministério da Saúde porque falo inglês fluentemente."

Mas, apesar de a necessidade de dominar uma segunda língua - principalmente o inglês - ser uma exigência sem volta, essa é uma realidade muito distante no país. Segundo a pesquisa Target Group Index, realizada pelo Ibope Media para o Google, 77,2% dos jovens das regiões metropolitanas do Brasil dizem não falar idiomas estrangeiros. Entre as classes A e B, esse número chega a 65%. Para Marcelo Augusto Nery Médis, professor do curso de letras do UniBH e da Escola Municipal Luiz Gatti, a necessidade de se adaptar à globalização está batendo às portas das escolas. "Existe uma demanda imposta pelas próprias crianças, que convivem diariamente com o inglês através das músicas, da TV e da internet", explica. "Nós é que temos de nos adaptar e isso independe se o ensino é público ou particular."

Há pouco mais de uma década, o Santa Maria firmou convênio com o governo da Espanha e algumas disciplinas são ministradas em espanhol, como filosofia, sociologia e religião. Aulas de literatura e língua espanhola, história e geografia da Espanha complementam o currículo convencional do MEC. Isso faz com que os alunos obtenham uma dupla titulação, brasileira e europeia. Izabella Leal, de 17 anos, cresceu no Santa Maria. Cursando a 3ª série do ensino médio, ela conta que o fato de ter tido contato com o espanhol desde muito cedo acabou interferindo na escolha da carreira. "Quero fazer relações internacionais", afirma a moça, que há dois anos fez intercâmbio para a Espanha junto a um grupo de alunos. "Aprendi na escola a ter curiosidade por outras línguas e culturas. E acredito que, quanto mais contato temos com a diversidade dos povos, mais tolerantes nos tornamos", afirma Izabella. Além do espanhol, ela fala inglês e francês.

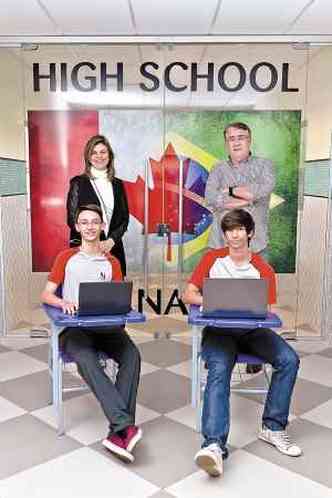

Até as escolas mais tradicionais estão se curvando à necessidade de ampliar o currículo para atender aos anseios de pais e alunos que desejam uma educação internacionalizada. Um dos pioneiros é o Colégio Santo Agostinho de Nova Lima. Desde o início do ano, a instituição oferece o high school canadense. Durante as duas primeiras séries do ensino médio, os alunos assistem às aulas normais, no período da manhã, e o high school na parte da tarde. As aulas são ministradas em inglês por professores canadenses. Algumas das 12 disciplinas são empreendedorismo, mídias sociais e nutrição e vida saudável. "O que nos seduziu é que, como o estudante frequenta o ensino médio normalmente, fica preparado para prestar o Enem se decidir continuar no país", diz a diretora Lorena Macedo. Já os que quiserem fazer graduação no exterior contam com o diploma canadense, que dá o direito de pleitear vagas nas universidades da província de New Brunswick, onde fica localizado o grupo de escolas da Atlantic Education International (AEI), da qual o colégio é parceiro. "As chances de entrar são iguais a de um nativo", diz Lorena.

A experiência deu tão certo no Santo Agostinho de Nova Lima que o programa será estendido, em 2016, para a unidade de Belo Horizonte. O diretor, Francisco Morales, diz que já existe uma lista de 70 interessados. "Quem nos procura são famílias que acreditam que estudar fora faz bem para os filhos, não só pelo ensino, mas também pela vivência cultural", explica ele. Entre os estudantes que veem no Canadá a chance de um futuro diferenciado está Juan, herdeiro de 16 anos de Morales. "Seu plano é fazer uma graduação no exterior", diz o pai, orgulhoso. Segundo Maria Alice Nogueira, professora de sociologia da educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a internacionalização da educação está acontecendo cada vez mais cedo. "Há alguns anos, a pós-graduação no exterior era a grande opção. Hoje, vemos muitos interessados em fazer o high school ou mesmo a faculdade em outro país", afirma. Assim que os filhos nascem, os pais já supõem que em algum momento eles terão uma passagem pelo estrangeiro e se planejam para isso. "O futuro não está lá na frente", afirma a especialista. "A realidade da globalização está acontecendo agora."

Muito diferente de quando a empresária Ana Maria Fulgêncio fundou o GreenSystem, em 1974. Ela lembra que os cursinhos de inglês só podiam atender a alunos com mais de 11 anos. Ao anunciar que passaria a dar aulas para crianças de 9 anos, muitos belo-horizontinos torceram o nariz. Hoje, diversos estudiosos defendem que, quanto mais cedo se aprende uma segunda língua, melhor. Uma das mais conceituadas no assunto é a psicóloga e neurocientista Ellen Bialystok, da Universidade de Iorque, em Toronto (Canadá). Ela constatou, em uma série de pesquisas, que as pessoas bilíngues têm vantagens cognitivas em comparação àquelas que dominam apenas um idioma. Um exemplo é a facilidade em focar a atenção naquilo que é relevante e ignorar as distrações. Mas Vera Menezes, professora de linguística aplicada da UFMG, discorda. Para ela, a idade ideal para começar o aprendizado do segundo idioma é aos 9 anos, quando a alfabetização na língua materna já está consolidada. "Antes disso, é uma maldade com as crianças, que aprendem um conteúdo que não poderá ser usado nas práticas sociais, apenas dentro da escola", diz a especialista. "Alimenta o ego dos pais, mas pode gerar crises de ansiedade no aluno."

Se as opiniões dos especialistas são divergentes, Ana Maria conquistou uma certeza em 40 anos de mercado: crianças pequenas são curiosas e não têm medo de se expor em outra língua. "Minha experiência é pessoal, meus filhos começaram a aprender inglês com 3 anos de idade e, hoje, suas carreiras são pautadas no idioma", diz. É a herdeira Flávia, por exemplo, quem comanda o braço educacional da empresa. "Desenvolvemos todo o ensino do inglês dentro das instituições. Fazemos da capacitação dos professores até a edição do material didático", diz Flávia, que trabalha com colégios do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, inclusive o Santo Agostinho. Aos 17 anos, Letícia Fulgêncio Fernandes, filha de Flávia, também é exemplo. Aluna da 3ª série do ensino médio do Santo Agostinho, ela já fez intercâmbio para a Espanha e, no ano passado, ficou cinco meses no Canadá. "Não vou morar no exterior, farei faculdade aqui", diz a moça, que pretende seguir na área de humanas. "Ainda não sei se vou fazer comunicação, letras ou relações internacionais, mas tenho certeza de que vou trabalhar com línguas". Se depender da geração de Letícia, o Brasil estará pronto para conversar - literalmente - com o resto do mundo.

Há pouco mais de um ano, Beatriz Fortini, de 20 anos, vive em um cenário de filme adolescente americano. A belo-horizontina é uma das estudantes da Universidade do Alabama, onde cursa contabilidade e economia. "É como no cinema", diz. Ela mora no campus, em um apartamento com outras quatro alunas. Bia chegou lá graças a uma bolsa de estudos que conseguiu em razão de suas habilidades no futebol, quando ainda era aluna da Escola Americana, na capital mineira. "Nunca tinha imaginado que conseguiria aliar a minha paixão pelo esporte com a vida acadêmica. Devo isso à escola", afirma ela, que ainda não decidiu se vai voltar a viver no Brasil quando terminar a faculdade. "É um grande dilema, mas tenho certeza de que estarei pronta para encarar o mercado de trabalho em qualquer lugar do mundo." Além do diploma americano, Beatriz carregará na bagagem a vivência com outras culturas, já que em sua turma ainda há uma espanhola e quatro canadenses.